Вячеслав Усеинов

О "ФРАКТАЛЬНОМ ВЕРИЗМЕ"

часть первая

Термин "Фрактальный веризм" относится к тому типу художественных исследований, который не теряет из виду единственность достоверных вещей, всякий раз разных, и вместе с тем не испытывает сомнений по поводу их иррациональных ресурсов. Работы в этой области разворачиваются на перекрестье поэтических инстинктов, как бы ассистирующих цвету, и неизбывной слежки за неминуемостью чисел, чья отстраненность усилена мнимой изменчивостью фракталов, представляющих собой оптический палимпсест, наслоения общего на общем, аркады из множества (одних и тех же) равноправных вестей. Техническая манера исполнения творческих операций в рамках фрактального веризма позволяет выделить огромное количество цельных по композиции фрагментов, которые в некотором роде являются самостоятельными картинами.

Я стараюсь пользоваться цветовыми элементами (имеющими, скажем, в литературных аналогиях метонимический эффект), что провоцируют рябь на поверхности холста, невероятно похожей на текстурную конфигурацию фиордов, которые, при увеличении, обрастают чистотой незамутненного хаоса.

В этих условиях усилия, предпринимаемые в написании каждого живописного куска, подтверждают лишь филоновский тезис о принципе "сделанности", где "каждый атом должен быть сделан до последней степени совершенства и напряжения". В такой атмосфере деталь в три квадратных сантиметра вправе настойчиво указывать на себя и диктовать нашему взгляду неукоснительность увиденного, которое сказывается, как пульсирующий столбняк фрактала. В этой связи мне хотелось бы заметить, что при написании небольшого формата эстетической материи бросается в глаза не внешняя игра прозрачных пустот, хотя это тоже может случиться, а сегментная спаянность подсознательного импульса в миг его воплощения. Тут правомочна дотошная фиксация цветовых жил самой картины, поскольку они вплавляются в изображение как документ восприятия и соответствуют, вероятно, галлюцинаторному представлению о математических моделях в формообразовании фракталов, где блуждающая сень неотвратимой мимолетности в миллиардные доли секунды рискует обрушиться на нас стихийным бедствием. В подобной ситуации визуальное письмо, которое тянется во времени, получает новое концептуальное свойство,- цвет сфокусирован в искажении ничейного, безличного "присутствия", и производное от него преображает источник эфемерности в язык цифр. На пути созерцания любого участка живописи воображение оставляет свой оттиск и свои метки, указывающие на гермы, на координатное нахождение объема цвета и светового испарения, по сути, в обиходной реальности. Как ни крути, в этих творческих изысканиях художнику следует угадывать собственную, исключительно частную природу восприятия и обычно в обстановке шершавой неорганизованности внешней среды пытаться взаимодействовать с площадью зала, где будет выставлен его труд, церемониально отданный на откуп полифонии пространства. Как правило, имперсональная и безэмоциональная дистанция между картинами стирает и отменяет дискомфорт в стартовой, сумбурной бесхозности всегда "внезапной" выставки, заполняя зрительный периметр еле заметной дымчатой аурой предвкушения. Зритель может теряться в догадках в поисках наиболее уютного участка для наблюдения за артефактами художественных адаптаций. Отдаляясь от порога выставленных работ или приближаясь к ним на темном, матерчатом фоне, он все-таки замирает именно на своем безотчетно найденном и предназначенном только для него месте перед произведениями на стене. Идеальная точка контакта с конкретным произведением в разные промежутки времени "блуждает", меняет свое положение, а иногда исчезает,- зрителю необходимо здесь набраться терпения и просто ждать зреющей в нем открытости, уже не сопротивляющейся открытости извне в картинах, написанных глубью невысказанного оцепенения, натруженностью микроскопических мазков, достигших величины самой пыли. И бережный подход в показе произведений даст нам шанс притязать на невозможное, на право оказаться там, где мы оказались. В 1993 году тенистое спокойствие ферганской периферии в моих жизненных обстоятельствах пересеклось с фразой петербургского поэта Аркадия Драгомощенко: "уже не важно, что и как писать, важно, как долго это делать".

В общем, разрывать собственное сознание, как близкие сердцу старые фотографии, не оставлять иллюзиям никакой пощады в цепкой памяти, что вроде бы угасла, в то время как История вновь рождается в толчее застывшего воспоминания, подстрекая естественность нашего авторского самоощущения осмелиться быть на волоске от художественного риска, - с этим призраком неясности художнику приходится соприкасаться неизменно в укромности своей личной тишины. В этом воздухе наэлектризованной медитативности каждый кадр местной земли исполнен фрактальной верткости внутри текучести витальных длиннот. Искусствоведы или кураторы зачастую бывают обескуражены по поводу неузнанной руки художника, тем самым подписывая приговор автору в непроявленности и делая его заложником так называемого своего "стиля". Но искренняя, бесповоротная выстраданность и автохтонность визионерских материков - открытые окна для постижений, творимые спонтанностью озарений, - они повышают планку на уровень веры в живописи, не подчиняясь накатанной фабуле наработанных знаний. Некоторые новейшие художники (допустим, Герхард Рихтер, Фрэнсис Бекон или Аниш Капур) наделены внутренней силой и готовы в корне менять молекулярную формацию своих работ, - они существуют на нескольких полюсах своего творчества, что лишь свидетельствует об открытии нового направления и нового эстетического субстрата.

"Фрактальный веризм" имеет главную особенность - быть на стыке документирующей действительности в диапазоне интеллектуальных реалий с безупречностью вкусового осмысления, с точностью фракталов в живописи. В принципе, этот этюд обращен к иррациональному зерну современного искусства - он, надеюсь, намекает на опасность впасть в холодную апатию или, наоборот, в панический сентиментализм в эпоху тотальных коммуникаций и высокотехнологичных изображений.

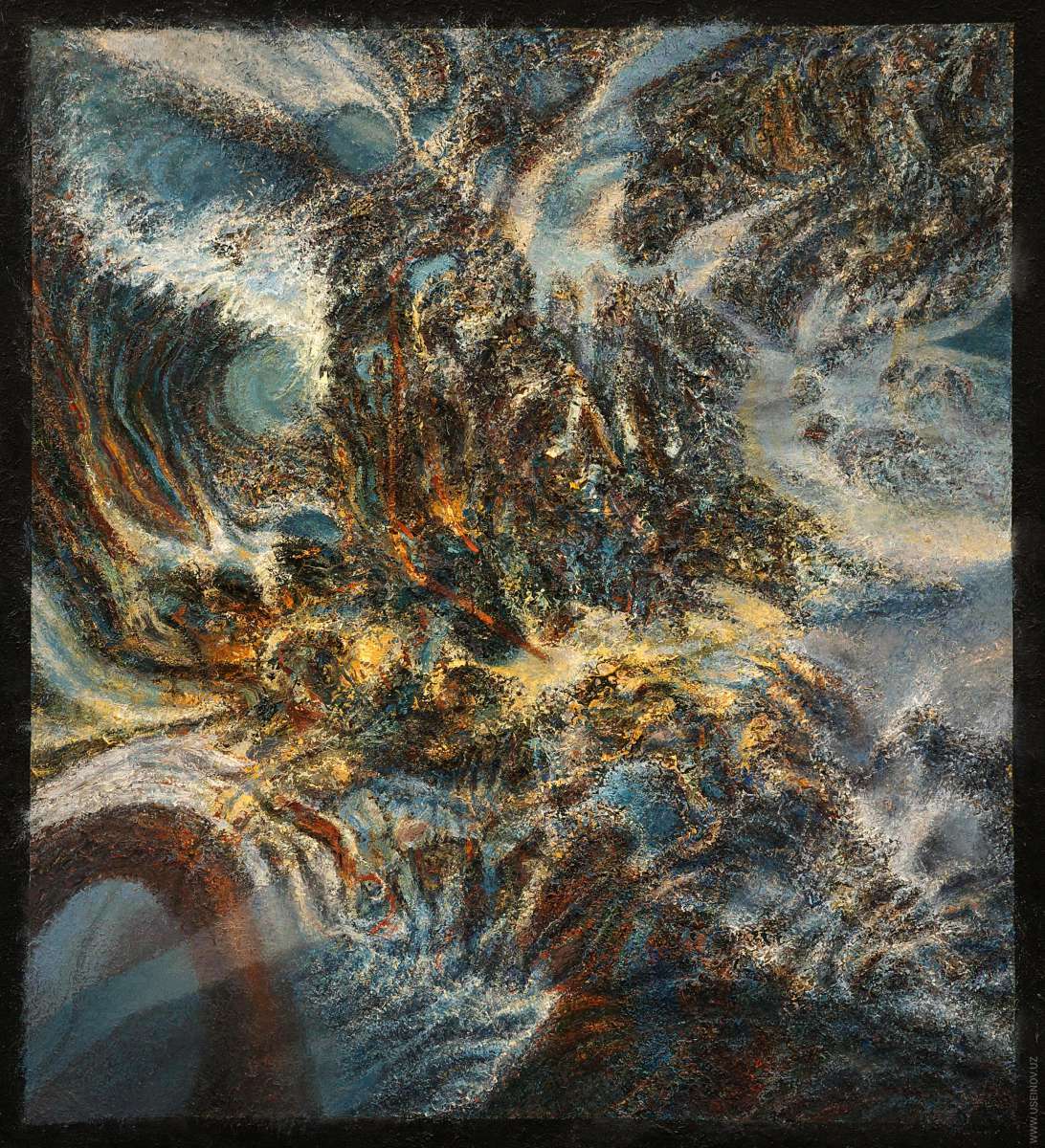

“Пейзаж за спиной жены флорентийского купца”.

Техника: холст, масло. Размер: 220х200 см. Ташкент. 2012 г.

Произведение находится в коллекции автора.

"КОНСТАНТА" - ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО ВЕРИЗМА

часть вторая

В распахнутых местах художественности один и тот же исток некой незыблемости подстерегают слоистые повторы, тиражируя тени настоящести, безвременья, рождения и умирания. На переднем плане этого артистического акта, воздающего хвалу в первую очередь обыденной элементарности, остаются нормальные свойства неброской натуральности: фактура, цвет, древесность, окаменелость, черно-белые семена света и умбры, плотная сухость и прохладный покой, вдавленные в ребристость конструктивистских силуэтов, в пустоты заводских помещений, в материальную ясность тихого экстаза. Здесь, в сущности, ты словно глазами от метафоры к метафоре складываешь подобие сожженных спичек, группируя ими полосу Мёбиуса, чью бесконечную изворотливость то и дело стараешься прервать воображаемой напористостью "крупного плана". Увеличение привычных вещей до невероятных размеров, как известно, превращает их в смысловой знак. Пожалуй, идея флуксуса как такового заключается в отсутствии идеи, но воплощение такого "отсутствия" сообщает нам особое состояние, телесность которого трассируется в художественном объекте. Поодаль и окрест симулякры некогда свершившихся сцен мерещатся бархатистостью пригородной тишины, бугристостью мерцательных мусульманских могил, фабричным гулом уже померкших и растаявших кругом блатных районов Ферганы, воскрешаемых сегодня в ритуальных условностях какого-нибудь инсталляционного тела. Вдобавок даже в бесформии лирического беззакония неистребимость материального мира играет свою роль с исчерпывающей единственностью мига. Кроме того, гипертрофированных размеров спички будто кристаллизуют рубеж какого-то несанкционированного, гипотетичного произвола и сводят очевидность эгоцентристского порыва к масштабу химеричности и краткости. После чего происходит надлом (для воспаленной пристальности), скрытый от глаз,- истекание именования вещей из скудости в скудость, из их вербального истощения, порождающего аскетичное блаженство без образов и пропасть, будто на краю беккетовской пьесы "Конец игры". Но как раз финал и крах возвращают невинность парадоксу какого-нибудь Эшера или Вазарелли. Иными словами, стереоскопический код наших постоянных ожиданий томится на неприкаянной территории, где холст или массив инсталляции мыслятся поэтической дерзостью, концентрацией животворных усилий, новых чувствований и визуального отчаяния. Тут, кажется, сама поверхность эстетизированного простора накручивает цветной джут, синтетику, ворох округленных деталей, повинуясь превратностям неразгаданного. В этих условиях художник пользуется театрально-миметической коллекцией ситуативного искусства, запасами поведенческих коллизий в поэтике перфоманса и лицедейского обряда, смахивающего на похоронный фарс дадаистов, где публика, в довершение всего, вкрапливает свое настроение в это действо, перемещаясь мысленно на метафорическом подиуме за траурной "повозкой". Создается впечатление, что здесь плотность радужной оболочки стороннего наблюдателя сопровождает по кругу сценическую фотогеничность и спины людей, идущих будто в инаковость созерцаемого мира, в котором перспектива удалений вернется значимостью укрупненных деталей, и пейзаж преподнесет нам, наконец, глубь присвоенных им величин когда-то скрытых изображений и феноменов в любой длящейся точке: "центр вселенной везде, а границы ее нигде".

Фрактальная инсталляция: “Константа”.

Техника: дерево, пластик, стекло, веревка. Ташкент. 2005 г.

Произведение находится в коллекции автора.

Инсталляция: “Гастарбайтерский рейс”.

Техника: глина, пенопласт, фанера, китайские сумки. Ташкент. 2005 г.

Произведение находится в коллекции автора.

ПРИКОСНОВЕНИЕ

часть третья

Однажды глубокой ночью ты просыпаешься, окутанный какой-то новой тишиной и не в силах понять: что с тобой? где ты? – происходит нечто, не поддающееся объяснению. Работа над живописью непредсказуема. Она проявляется, как влажный воздух на стекле, в тот момент, когда раздается глухое постукивание – вкрадчивые удары горбатым камнем по стене, но похороны состоялись. Внимательные взгляды прохожих выдают их прилипчивую настороженность. Они не замечают замерзающих луж, костенеющих в очертании ровных линий, и отражения деревьев и неба становится отчужденней. Мимолетное впечатление зыбко и неустойчиво, как и влажность от теплого дыхания. Только отчетливость стука, сменяющегося то ветром, то молнией, то конечной остановкой автобусов, оттеняет обыденную монотонность. Знак – промежуток; дальше – неизбежность, с которой (добавим) мы как бы устанавливаем тайное соглашение, хотя, по сути, она управляет нами. Желание продолжить работу, не думая о равновесии, превращается в мою однообразную повседневность. Но чтобы упасть с велосипеда, необходимо что-то… Сильнее держишь руль при таких мыслях, и тем не менее это не спасает. Промелькнувшая череда событий – словно точка, сохранившая лишь мистику вчерашнего дня. И все повторяется – само собой. Физическая обособленность материала означает эмоциональный ориентир, позволяющий нам улавливать художественную ткань фрактального веризма. Только внутренняя открытость и постоянно находящаяся наготове интуиция выводят нас к целостности. Скрытый процесс творческого напряжения ускользает, теряя последовательность, или сгущается в слепую, неприступную связку. Ощущение наполненности и длительности тоже исчезает, растворяется в чередовании дней, в их подсчете. Образуется психологический вакуум, время от времени выбрасывающий нас в новую систему координат. Когда-то увиденный в горах взгляд черного яка на белом снегу не дает забыть притихшие подробности неожиданно оцепеневшего пространства, сквозь которое он наблюдал за мной. Его невидимое присутствие остается, его находишь, когда об этом не думаешь. Исходная точка. И вот что важно – неприятие выхолощенной натуралистичности и концептуальной тяжести, превращающей работу в идеологизированный объект; в каждой вещи копится неустанно здешняя здешность, и мы пытаемся предъявить предмету его же неповторимую сиюминутность. Художник, вероятно переносит на холст преимущественно то что его данный момент волнует: пожалуй, смерть; пейзаж в летний полуденный зной – всего лишь намек на бесконечно преследующую нас неотвратимость. Живопись, в отличии, допустим от кино, замыкается в одном кадре, констатируя полную статику этого фрагмента. Внутреннее усилие сопряжено с качеством поэтической реальности. В фильме Тарковского “ Андрей Рублев”, беспредельно длящийся финал, панорамирование иконы Троицы – это только одна из версий чувственного опыта художника. Если икону брать как пример, то в ней нечто сакральное, безусловное, что приближает нас к интимному переживанию. Анализ непрерывно развивающейся формы, теоретический прессинг над ее развитием унижают простоту и загадочность творческого акта. Местность мелким пунктиром оставляет метки. Надоедливый лай собак пропадает в безлюдье улиц, гаснет, и закрытые оконные створки прислушиваются к тишине. Это прямо-таки осязаемое безмолвие незаметно переходит в ощущение времени. Часы механично и сухо работают, и предметы, стиснутые комнатной уединенностью цепенеют. Цветовое письмо и его пластическая схема создают спонтанный образный строй, вытекающий, естественно, из конкретной единственности материала. Затем – ожидание чего-то манящего и вместе с тем понимание обреченности внутреннего опыта на длительную изоляцию, когда в каждую минуту чувствуешь, что близится порог; выбор сделан. Остается только соблюдать ритуал слепца и держаться той необходимости, которую называют реальностью.

Гобелен: “Черные животные”.

Техника: акрил, синтетика. Размер: 220х200 см. Ташкент. 1999 г.

Исполнитель гобелена: Нина Петросова.

Произведение находится в коллекции автора.